Paesi è pievi

Altagène (Altaghjè)

Arbellara (Arbiddali)

Aregno (Aregnu)

Auddè (Aullène)

Barrettali

Bastelica

Bastia

Bavedda (Bavella)

Belgodère (Belgudè)

Bonifacio (Bunifaziu)

Calenzana (Calinzana)

Calvi

Canari

Carbini

Cargiaca (Carghjaca)

Cassano (Cassani)

Castello di Rostino (Castellu di Rustinu)

Castirla

Cateri (I Catteri)

Centuri

Corbara (Curbara)

Corte (Corti)

Costa

Erbalonga (Erbalunga)

Ersa

Feliceto (Fulicetu)

Fozzano (Fuzzà)

Grossa

Lama

Loreto di Tallano (Laretu di Taddà)

Levie (Livia)

Lumio (Lumiu)

Lunghignano (Lugignanu)

Luri

Macinaggio (Macinaghju)

Manso (Mansu)

Mela

Montegrosso (Montegrossu)

Montemaggiore (Montemaiò)

Morsiglia

Muna

Murato (Muratu)

Muro (Muru)

Nessa (Nesce)

Nonza

Occi (Oggi)

Occhiatana

Ogliastro (Ogliastru)

Olmeto (Ulmetu)

Palasca

Palneca (Palleca)

Pietralba (Petralba)

Pigna

Pino (Pinu)

Propriano (Prupià)

Quenza

Rapale

Rogliano

San Gavinu di Carbini

Sant'Antonino (Sant'Antuninu)

Sartène (Sartè)

Serra di Scopamène (A Sarra di Scupamena)

Sisco (Siscu)

Sollacaro (Suddacarò)

Speloncato (Spiloncatu)

Ste Lucie de Tallano (Santa Lucia di Taddà)

Sta Maria Figaniella

Santa Reparata

Sorbollano (Surbuddà)

Olmiccia (Ulmiccia)

Urtaca

Valle di Rostino (Valle di Rustinu)

Ville di Paraso

Zerubia

Zilia (Ziglia)

Zonza

Zoza

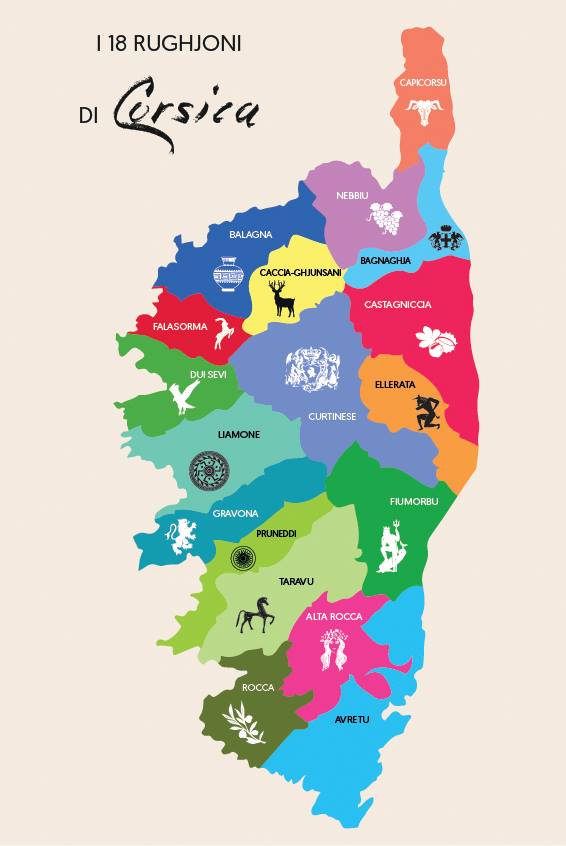

Rocca

La Rocca, fréquemment appelée "U Sartinesu", désigne la basse vallée du Rizzanese et de ses affluents (Chiuvone et Fiumicicoli) ainsi que les vallées du Baraci et de l'Ortolo.

La Rocca comprend les communes de :

- Arbellara

- Belvédère-Campomoro

- Bilia

- Foce

- Fozzano

- Giuncheto

- Granace

- Grossa

- Olmeto

- Propriano, y compris Tivolaggio

- Santa-Maria-Figaniella

- Sartène, y compris Mola, Serraggia et Tizzano

- Viggianello

ainsi qu'une partie de la commune de Sainte-Lucie-de-Tallano (comprenant Orio et Chialza).

Pieve de Sartène

Sartè (Sartène)

La branche maternelle de notre famille étant originaire de Sartène, je me devais de commencer cette rubrique par "la plus corse des villes corses", selon Mérimée.

La commune de Sartène, sous-préfecture, chef-lieu d'arrondissement et "Ville d'art et d'histoire" est la plus grande commune de Corse et l'une des plus vastes de France, puisqu'elle s'étend sur 20 000 hectares, entre Rizzanese et Ortolo.

Belvederi Campumoru (Belvédère Campomoro)

Perché sur un plateau, à proximité d'une côte sauvg eet déchiquetée, Belvedère est dominé par le château Durazzo.

Le petit prot de Campomoro possède une tour génoise située à la pointe de Campomoro.

Son enceinte est fortifiée.

Non loin de là, on peut visiter le site du Dolmen de Tola, ainsi que le menhir de Capo di Lugo et trois coffres mégalithiques.

Bilia

Village à flanc de côteau, au relief couvert de chênes--=lièges et de maquis, Bilia possède quelques vieilles maisons de granit au bel appareil.

Foci (Foce)

Foce abrite les ruines du castellu della Rocca XIIIème siècle), près de la pointe de la Chiaza.

Ghjunchetu (Giuncheto)

Giuncheto est un village preché au sommet d'une colline boisée.

Au lieu-dit San Paolo on peut voir les vestiges de l'abbaye romane San Paolo. Plus loin, dolmen de Cardiccia.

Granacia (Granace)

Granace seniche dans une vallée verdoyante.

Grossa

Grossa s'étale le long d'une colline au-dessus de la vallée de Cristolacce. Autrefois centre de la pieve de Bisogeni, Grossa a été ruiné par les raids barbaresques.

A Grossa, hospitalité rime avec convivialité au quotidien

Publié le mercredi 22 août 2012

Chaque été, Grossa s'offre un bain de jouvence avec le retour des enfants du village. Mais, l'esprit festif, les Grossétains le cultivent toute l'année.

Dernière étape dans le Sartenais-Valinco-Alta Rocca de cette tournée estivale 2012. Et quelle étape ! À Grossa, la convivialité n'est pas un vain mot. La commune avait mis les petits plats dans les grands pour recevoir l'équipe deCorse-Matin.

Un accueil à l'image des habitants : chaleureux. Et pantagruélique avec un magnifique et savoureux buffet offert par la municipalité sur la place de l'église pour accompagner l'apéro de notre partenaire, Pastis 51. On l'affirme, la barre a été mise très haut pour les suivants…

Le maire, Patrick Fouquet, était un peu stressé. Résultat d'une belle unité dans le village, tous les Grossitains étaient mobilisés, fier de montrer ses richesses, sa belle solidarité et son sens de l'accueil. À Grossa, on n'est peut-être pas très nombreux l'hiver (une cinquantaine de résidents) permanents, mais le dynamisme est au rendez-vous. Pour preuve pas moins de quatre associations sur cette petite commune de 18 km2, enclavée entre Sartène, Propriano, Foce-Bilia et Campomoro.

C'est qu'ici toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver et faire la fête… Comité des fêtes justement et Grossa in Festa ne manquent pas de rythmer l'été... comme l'hiver. Il n'est pas rare hors saison de trouver des tablées d'une vingtaine de convives. Lundi encore, 110 gourmands, toutes générations confondues, dégustaient ensemble le veau aux olives ! Grossa reprend petit à petit vie ; celle qui l'avait un peu quittée. Et ils sont déjà quelques-uns à avoir fait le choix de se réinstaller au village. Comme ce couple aux carrières bien remplies à Paris. Monsieur est devenu cantonnier ; madame travaille à l'école maternelle de Sartène. Des installations que la mairie espère faciliter avec l'aménagement de quatre logements sociaux dans l'ancien presbytère. La carte communale, nouvelle mouture, a également eu pour conséquence le dépôt de cinq permis de construire.

Et le programme de rénovation routière du CG2A devrait permettre de sécuriser le réseau autour de la commune pour des facilités de travail dans la microrégion. Et la commune affirme son attachement à la petite agence postale… « Il manque quelques commerces aujourd'hui…» Mais déjà, les périodes « vides » rétrécissent, avec un village rempli de mai à fin octobre et à chaque vacances… Quelques blancs à combler donc. Avec son sens de l'hospitalité, Grossa ne peut qu'attirer. Y compris les agriculteurs qui attendent avec impatience l'irrigation de la vallée de Conca.

Pieve de Viggiano

Fuzzà (Fozzano)

Fozzano est un village au cachet particulier, avec une architecture homogène, où les vestiges du Moyen-Âge sont nombreux. Les imposants murs de granit des deux maisons fortifiées furent les témoins de la célèbre vendetta qui opposa le clan des Durazzo (du quartier du haut) à celui des Carabelli (du quartier du bas). Colomba Carabelli inspira Prosper Mérimée pour son roman "Colomba".

La commune prend dès le XVème siècle une position importante dans la vallée de Tavaria, et jusqu’à Campomoro.

Arbiddali (Arbellara)

Encore aujourd’hui, l’origine du nom du village reste inexpliquée.

Pour certains, il s’agirait d’une variation du mot «arbre», ou «aire», alors que certains parlent d’une inscription romaine détruite portant l’abbréviation «Ard Bell Ara», soit «autel érigé en souvenir d’une guerre durement gagnée».

La maison-tour est un type d'habitat médiéval.

Ces tours peuvent être trouvées en grand nombre dans les villages en Corse.

Elles étaient initialement fortifiées lors de leur apparition au xe siècle puis elles perdirent leur rôle défensif, les attributs militaires symbolisant alors la puissance de leurs propriétaires.

Appelée la Turra, c’est une ancienne maison tour de trois étages datant du Moyen-Âge.

Elle fut pillée par les Turcs en 1583.

Photo : Augustin Chiodetti.

Voir aussi : Arbellara

Prupià (Propriano)

Peuplée d’environ 3 200 habitants, cette commune dépasse les 20 000 âmes en été.

Protégé des vents dominants d’ouest, son plan d’eau semble avoir été fréquenté dès l’époque romaine. De nombreuses monnaies, vestiges d’habitations ou sépultures mises au jour, laissent à penser que cette bourgade antique pourrait être Pauca, positionnée sur la carte de Ptolémée au IIème siècle de notre ère.

Sur l'actuel territoire de la commune, des communautés grecques, romaines, pisanes et turques se sont installées.

Au début du XVIème siècle, cette modeste escale (dépendante de la Piève de Fozzano), vide d’habitations et d’habitants pour cause d’insécurité barbaresque accueillait les navires bonifaciens ou ajacciens venus charger le blé, l’orge et l’huile de la plaine di A Varia (aujourd’hui nommé Tavaria).

Le 12 juin 1564, deux navires venant de Provence débarquent ici, avec à leurs bords Sampiero Corso et 70 de ses compagnons, désireux d’enlever la Corse aux Génois.

Vers 1767, à la demande de Pasquale Paoli, on élève une importante tour, Torra Nova, utile à la défense de cette portion du littoral.

Puis Propriano va accélérer son développement, entre 1838 et 1845, avec la construction d’une première jetée de 150 m sur les rochers de Scogliu Longu.

Le développement de l’axe routier d’Ajaccio vers tout le sud de l’île permettra au port de Propriano de supplanter peu à peu celui de Tizzano.

Désenclavée, la cité obtient le 28 juin 1860, par la grâce de Napoléon III, sa séparation d’avec Fozzano et son autonomie communale.

Avec son port de commerce comprenant deux jetées et un quai accostable, elle devient à la fin du XIXème siècle un point de liaison pour les bateaux à vapeur. Avec le développement touristique de la fin des années 50, la cité du Valinco avec ses plages, ses criques, ses loisirs, devient une station balnéaire de renom.

Le blason de la ville : « Au premier d'argent à la tour soudée d'or, au second d'azur au poisson d'argent renversé en pal ; à la vergette de gueules brochant sur la partition. »

Vighjaneddu(Viggianello)

Viggianello est un village groupé en belvédère dont une partie s'étire le longg de la route avec de très belles maisons ancienens.

Pieve d'Istria

Arghjusta Muricciu (Argiusta Moriccio)

Argiusta Moriccio provient de la réunion de deux petits villages qui se font face de part et d’autre d’un vallon dans la région du Taravo.

On y découvre un patrimoine corse traditionnel, et l’occupation de ces lieux remonte à bien plus loin dans le temps.

L’Argiusta s’allonge le long de deux routes bordées de maisons caractéristiques datant de la seconde moitié du XIXe siècle.

La plus ancienne se trouve dans le quartier Pestasali et date du XVI° siècle, on pourra la découvrir dans le quartier Caïtucoli d’où l’on a une très belle vue sur le village de Moca Croce.

Ces demeures typiques corses rivalisent de charme.

Flâner dans les ruelles révèle diverses surprises, comme des arches, une petite place…

Une jolie route descend à Moriccio. Pousser, au détour d’une balade, la porte de l’église paroissiale ornée de trois têtes de Maures, ), grossièrement sculptées, à l’entrée du chœur.

Les raids barbaresques ont laissé un tel souvenir douloureux qu’ils ont marqué l’imaginaire des habitants, au travers de pierres sculptées en figures humaines

souvent apposées sur les murs des édifices.Empruntez le joli sentier pédestre qui mène au monument archéologique de « Foci », datant du bronze moyen,

et qui présente un couloir et des chambres faites de blocs de pierre. Dans les environs vous pourrez aussi découvrir un pont génois, un site archéologique et faire de la randonnée…

Azilone Ampaza

Entouré par les communes de Forciolo, Frasseto et Cardo-Torgia, Azilone-Ampaza est situé à 3 km au sud-est de Santa-Maria-Siché

.Situé à 499 mètres d'altitude, le Ruisseau de Catagnone, le Ruisseau u Fiumicellu, le Ruisseau de Monacore sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune

.

La vallée du Panicale, qui abrite les villages d'Ampaza, Azilone, Forciolo et Zigliara, appartient plus globalement à la région du moyen-Taravo.

Les deux villages se font face, avec en contrefond de la vallée un cours d'eau ("a viura"), et sont distants de 4 km.

Les deux villages ont pour origine le hameau de Calcinaghju, au milieu de la vallée, détruit par les mauresques. Dans les systèmes administratifs paolinu et génois, la commune appartenait à la pieve d'Ornano.

A voir à Azilone :

église Santa Maria, et son clocher

Petit cimetière champêtre sur la route d'Ampaza

Lavoir restauré récemment

Maisons typiques en pierres

Castellu Locrari juché sur un chaos granitique à plus de 800 mètres d’altitude dans le maquis, dominant l’ancien chemin qui reliait Azilone à Zevaco

A Ampaza :

Eglise Saint Mathieu, et son clocher hexagonal à campanile : datant de la fin XIXème

Eglise San Salvadori : fondée à la fin du XIIème siècle, consacrée par Manfredu di Calcinaghju, évêque d'Ajaccio, qui y fut baptisé ; elle a subi de très nombreuses restaurations au fil des siècles ; le site est campu santu, champ sacré, considérant le nombre de tombes élevées dans les alentours

Petits cimetières champêtres

Maisons typiques en pierres et ruines de caseddi (petites maisons de campagne en pierre)

Casalabriva

Joli village dont le moulin à huile et les maisons traditionnelles sont serrées sur une colline.

Forciolo

Le village de Forciolo a certainement été fondé vers le 15ème siècle. En effet, si l'on se réfère aux cartouches qui figurent sur les façades des maisons près de l'ancien presbytère,

on y retrouve ces inscriptions MIIIIXXXXXXXX VII, c’est à dire 1480 le 7 décembre.

La maison située en face de celle-ci porte un autre millésime AMIIIIXXVIIIX, 1428 le 15 juillet.

C'est la maison datée la plus ancienne de Corse. Un peu plus haut se trouve une autre maison sur le mur de laquelle on peut lire 1575 die XXV octobris.

Ces maisons appartenant aux familles BOZZI qui avec les FORCIOLI étaient et sont encore les principales familles du village, on peut y ajouter aujourd'hui les BURESI.

L'église de Saint-Pierre de FORCIOLO a certainement été construite à cette époque et améliorée par la suite.

Les chapelles latérales l'ont étés plus tardivement puisque celle dédiée à Saint-Roch coté Ouest est datée de 1691, tandis que celle dédiée à Sainte-Marie à l'Est a dû être édifiée avant

car l'appareillage des pierres n'est pas le même et semble plus ancien. Manifestement cette église à été construite en plusieurs étapes car on peut remarquer aussi que même la toiture a été surélevée.

D'après « l'histoire de la Corse » de Monseigneur DE LA FOATA, c'est entre la seconde moitié du XVIIème siècle et la première du XVIIIème que l'ancienne église du PANICALI (là où l'on cultive le millet) a été entièrement abandonnée et que la paroisse de FORCIOLO a dédié l'église du village d'abord à Sainte-Marie puis à Sainte-Marie et à Saint-Pierre simultanément, puis à Saint-Pierre seul pour conserver l'ancien titre de l'église du PANICALI située sur le territoire de FORCIOLO et qui était à l'origine le lieu de culte des villages de FORCIOLO, AZILONE-AMPAZA, ZIGLIARA ainsi que de l'ancien village de CALCINAJO abandonné en 1584 selon l'historien FILIPPINI à cause de la famine et surtout à cause des invasions Turques qui ravageaient la Corse.

De Saint-Pierre de PANICALI construite au XIIIème siècle, il reste encore aujourd'hui l'abside en très bon état, celle-ci a été consolidée dans ses fondations récemment, la municipalité actuelle envisage des travaux de restauration. Ces travaux sont en cours.

Macà Croci (Moca Croce)

Moca Croce est situé près de Petreto Bicchisano. Cette commune regroupe les anciens hameaux de Moca et de Croce, au centre d’une région sauvage.

Du haut de ce village perché, vous apprécierez la vue sur la vallée en contrebas.

Tout d’abord, prenez la route bordée de tilleuls et de maisons datant de la fin du XIX° siècle. .

On y accède par des ruelles typiques corses. Un monument aux morts et une maison forte « A Torra » qui daterait, dans sa partie la plus ancienne de 1572 sont à voir.

Ensuite, dans le quartier le plus important du village, en contrebas de la départementale, se dresse une autre bâtisse de la même époque (1598) « A Casa di u Moru ». Elle doit son nom à une potence de granit en forme de tête de Maure accrochée à la façade.

Le clocher de l’église Santa Maria Assunta, vous fera voyager du haut de ses trois étages. Ajouré et surmonté d’une lanterne, il est l’un des plus beaux de la région. Au lieu-dit « A Sapara », on peut découvrir l’Abbadia Santa Maria di Cruscaglia. Effectivement, cette chapelle de type roman, restaurée récemment, a été construite pour accompagner un prieuré aujourd’hui entièrement disparu. Elle appartenait au XIV° siècle à une abbaye de Gênes. Un campanile a été rajouté au XVII° ou XVIII° siècle.

Et enfin, à ne pas manquer : a Torra de Ballestra, les vestiges d’un ancien moulin près du pont «d’U Rutò ».

Livesi (Olivese)

Véritable balcon surplombant la vallée du Taravo (266 habitants). En contrebas du village, admirez le pont génois « Di A Trinità » édifié en 1698 initialement pourvu de 3 ou 4 il a la particularité de se présenter en forme de « S ». Dans les alentours la cascade d'"A piscia in Alba", rivière, randonnées

Pitretu Bicchisgià (Petreto Bicchisano)

Petreto Bicchisano, autrefois édifié autour d’un château disparu, ce village se situe sur la RT40.

A mi-chemin entre Propriano et Ajaccio au pied du mont « San Petru » qui culmine à 1400m d’altitude.

Constitué de deux hameaux : Petreto et Bicchisano vous accueille dans le Taravo.

A ce jour, il ne reste aucune trace de ce mythique château. Cependant l’architecture de certaines maisons comme les linteaux sur corbeaux permettent de situer les constructions vers la moitié de XVI siècle.

Par ailleurs, Bicchisano est plutôt une terre agricole, de laboureurs et d’artisans qui prédomine Petreto. C ‘est un haut lieu de productions artisanales : fromages, confitures, biscuiterie…Tout d’abord, rencontrez ces hommes au savoir faire ancestral et laissez-vous tenter par une dégustation des produits corses.Vous êtes invités à découvrir ce village au riche passé patrimonial corse. Retrouvez les artisans et producteurs du Taravo.

Ensuite, à ne pas manquer : Le couvent St François et son Christ en bois sculpté, l’église St Nicolas, reconstruite en 1870, de nombreuses maisons de « maître » du village qui font partie du patrimoine corse. Mais aussi le pont génois d’Abra visible depuis la route à quelques kilomètres en direction d’Ajaccio.

Et enfin, , il est difficile de ne pas aller se promener au site archéologique de Settiva. Certes, moins connu que celui de Cauria ou Filitosa, mais tout aussi intéressant.

Il se trouve sur une colline à quelques centaines de mètres vers Casalabriva et date de l’âge de bronze.

Partez à la recherche de la chambre funéraire aux grandes dalles semi-enterrées,du dolmen ou des menhirs cachés.

Le site est dans un bon état de conservation et invite les visiteurs à remonter le temps.

A sarra di Farru (Serra di Ferro)

Une commune jeune, pas même un siècle et demi d'existence, sur un terrain que les hommes ont fréquenté dès les temps préhistoriques, Rome et le Moyen-Age jusqu'au moment où l'insécurité due à la piraterie et à la malaria contraignirent les populations à n'y séjourner que lors des semailles et des moissons ou de l'hivernage des troupeaux.

Au 18ième siècle, la communauté de Zicavo occupe les terrains de Serra di Ferro et de Porto Pollo. Celle de Ciamannacce, Pietra Rossa Celle de Tasso, Tassinca et celle de Palneca, Stiliccione

Puis des hameaux de peuplement se développent demandant des lieux de culte et la constitution d'une commune à laquelle Serra di Ferro, hameau le plus peuplé et central, donna son nom le 1er février 1878. La commune de Serra di Ferro a été constituée le 1er février 1878, sur le hameau central du Taravo, dépendant de Zicavo.

Cette création visait à donner une administration propre à une population occupant ce territoire dans le cadre d’une économie essentiellement pastorale et secondairement de culture. De ce fait, sa population est composée, à l’origine et aujourd’hui encore de familles provenant des divers villages de la vallée du Taravo, regroupés, selon l’origine, dans les différents hameaux qui composent le territoire communal. L’habitat est composé de maisons individuelles entourées d’un terrain regroupées en hameaux, ou dispersées sur le territoire selon les caractéristiques habituelles de l’habitat pastoral.

Porto-Pollo est le hameau de la commune de Zicavo, Tassinca a été créé par les habitants de Tasso, Stiliccione a été créé par les habitants de Palneca, Pietra Rossa par les habitant de Ciamannace. Ainsi chaque village de l’intérieur avait son pendant en littoral.

Avec moins d’un siècle et demi d’existence, le village de Serra di Ferro est bâti autour de l’église paroissiale Sant’Antonu et du presbytère du XIX° siècle qui abrite actuellement les locaux de la poste. Une belle végétation constituée de chêne vert et d’oliviers, ainsi que des prés entourés de vieux murs derrière lesquels apparaissent quelques « Caseddi », vestiges d’un passé agro-pastoral intense, confèrent à ce petit village surplombant la méditerranée, un charme indéniable.

De nombreux sites préhistoriques se situent aux alentours de Serra di Ferro et y attestent d’une occupation très ancienne. Ces lieux sont caractérisés par leurs qualités en terme de salubrité et d’accès à l’eau.

On y trouve :

- La station de Basi

- Le dolmen de « Tola di U Turmentu »

- La statue menhir « U Paladinu »

- La tour de Capriona

- La tour de Capanedda

Zigliara

Situé en plein centre de la vallée du Taravo, ce charmant petit village offre un bol d’air pur aux visiteurs.

A ne pas manquer : l’ église édifiée au XVIIeme siècle à partir d’un ancien bâtiment comporte un tabernacle restauré et classé qui est l’un des plus beaux de Corse du Sud.

A la sortie du village, une église inachevée qui, faute de moyens financiers, ne comporte ni toit, ni fenêtres.

Sous le village, au lieu-dit Mascareddu, les ruines de la chapelle romane San Simeonu sont caractéristiques du style roman tardif, fin XIII°-XIV° siècle

Site archéologiques de Foce

Suddacarò (Sollacaro)

Au pied du col de Celaccia, Sollacaro est le berceau de notre famille paternelle. Ce village, qui a sur son territoire deux sites préhistoriques de premier plan, Filitosa et Calanchi-Sapara Alta, se compose de plusieurs quartiers : Panconu, Livisanu, i Torri, Casanova, A Teppa, Amedina, Lomellino, Poggionovo et Mezzu in Sù.

Ulmetu (Olmeto)

Perché à 340 m sur le flanc de la Punta di u Buturetu, Olmeto est divisée entre le village et le littoral.

Santa Maria Ficaniedda

Santa Maria Figaniella (Ficaniedda dans l'orthographe locale) ocupe un territoire comprenant le nord-est de l'ancienne pieve de Vighjanu et la partie haute de la vallée du Baracci. Le hameau de Ficaniedda, entre Sta Maria et Fozzano, est célèbre pour son église du XIIe siècle. Au nord, après le hameau des Giacomoni (Vadde d'Alzu), la route atteint le col de Siu.

A Chjave

A Chjave : village abandonné aux secrets enfouis

Niché à 150 m d'altitude, en plein maquis, le village déserté surplombe le golfe du Valinco. C'est sa force et sa faiblesse. Cela, d'abord à cause des invasions venues de la mer, mais aussi et surtout du paludisme, dû à l'embouchure toute proche du Rizzanese. Néanmoins, ce dernier n'aurait pas eu plus d'un siècle d'existence et c'est à la suite de cet échec que les habitants de l'A Chjave ont quitté le lieu pour fonder le village de Tivolaggio, un peu plus haut sur les hauteurs.

Mais sur place, les vestiges du passé sont encore là. En arrivant à l'entrée, après une petite demi-heure de marche, une première maison. Partiellement en ruine et où on peut encore y voir une pierre dépasser du mur extérieur à l'entrée qui servait d'évacuation d'eau.

Un peu plus loin, une deuxième bâtisse et son rempart. Lieu de rassemblement en cas d'invasion qui se dresse accolée au belvédère dominant la baie du Valinco afin de guetter les envahisseurs étrangers, venus prendre ce lieu facilement repérable depuis la côte... et d'autant plus prenable depuis les terres.

Et à proximité, les vestiges d'une église sont encore visibles eux aussi.

La maison des Capponi, dite « Casa Capponi », qui était la famille la plus riche du lieu porte une inscription à l'entrée qui ressemblerait à une date. Toutefois, l'archéologue Grosjean lui-même n'aurait pas réussi à la déchiffrer. On y aurait également retrouvé des boulets de canons, témoignant d'un passé violent.

Désormais, à moins d'un retour dans le passé, la véritable histoire d'A Chjave, semble destinée à rester enfouie dans les entrailles de ce lieu tant convoité autrefois,

et si délaissé de nos jours...

Alta Rocca

L'Alta Rocca est une région de Corse-du-Sud située à l'intérieur de l'île. Elle désigne les moyennes et hautes vallées du Rizzanese et de ses affluents (Chiuvone et Fiumicicoli).

L'Alta Rocca est composée des territoires de trois pièves pour un total de 16 communes :

Tarra cara

Diana Saliceti sillonne avec vous les routes du sud de la Corse entre villes et villages pour découvrir les territoires et leurs acteurs.

Pieve de Tallano

Santa Lucia di Taddà (Ste Lucie de Tallano)

Situé à 460 mètres d'altitude, au milieu d'oliveraies, le village de Santa Lucia di Tallà fut la capitale féodale de la Rocca et de la pieve de Tallano (ou Attallà). Elle fut mise à sac par les Barbaresques en 1583. Ce village est étonnant par l’ensemble architectural que forment les hautes maisons de granit organisées en ruelles étroites. Le quartier de Cudetta (la colline), noyau primitif du village abrite la tour de défense, A Casa Turra, datée du XVIe siècle, qui est classée monument historique. Au centre du village, A piazza di l’Olmu, était autrefois le jardin du curé. On y trouve une imposante fontaine du XIXe siècle et le monument aux morts dont le socle est constitué de diorite orbiculaire.

Altaghjè (Altagene)

Le territoire d'Altaghjè occupe les collines de la haute vallée du ruisseau de

Piève, affluent du Rizzanese, et le massif montagneux du Sarradò

culminant à 1033 mètres.

Composé de différents quartiers, Casanova, Foce, Manchianu, Parata,

Piantuleddu, ce petit village en bout de route appartient historiquement à la Piève de Tallano.

Paysage humanisé de vergers, d'oliviers, et de champs en terrasses

avec jardins toujours bien entretenus.

La commune permet de sympathiques ballades : on peut emprunter

le chemin quittant Altagène par le nord et se promener sur 3 km en

direction de Serra di Scopamena pour profiter d'un intéressant panorama sur le village voisin

de Zoza et sur le Rizzanese. Au nord-est, en hauteur, se trouve le quartier

de Casanova au départ

duquel on accède au plateau de Sarradò.

Au sud-est de la Commune, le lieu-dit “Presa

Tusia” est le site d’un village fondé au cinquième

millénaire avant Jésus-Christ par une communauté agropastorale. On y

observe la présence

d'une allée mégalithique

non couverte ainsi que celle d'un menhir.

Altagène, l'esprit d'un village de l'intérieur, ouvert à tous

Publié le mardi 14 août 2012

Historiquement, Altagène est rattaché à la pieve de Tallano… Mais attention, le petit village de l'intérieur ne doit pas pour autant être associé à un des hameaux du gros bourg de Sainte-Lucie. Son territoire, 5 km2, occupe les collines de la haute vallée du ruisseau de Pieve, affluent du Rizzanese et le massif montagneux de Sarrado, culminant à 1 033 m d'altitude. Un village, perché à 620 m d'altitude, bordé par la nature et découpé en cinq quartiers (Parata, Piantuleddu, Casanova, Foce, Manchianu) que l'on trouve en bout de route… Ici, on ne fait pas pour autant la résistance comme dans Astérix et les villages de Gaulois, mais, sans querelle de clochers, on cultive sa différence, celle d'un village de l'intérieur. Un village de l'Alta-Rocca dans toute son identité particulière. Une identité qui fait la part belle à la convivialité et à l'hospitalité : un vrai village de l'intérieur ouvert sur l'extérieur. « L'esprit corse avant tout », insistent les habitants.

Altagène c'est une cinquantaine d'habitants en hiver, multiplié par six l'été avec le retour des enfants du village. On est loin de la période de l'après-guerre où la commune a abrité jusqu'à six cents personnes, deux ou trois « cantines » et même un tribunal d'instance… Jusque dans les années 60, une école accueillait une quarantaine d'élèves….

Mais on est également loin de la dizaine de personnes seulement qui peuplaient Altagène à la fin des années 80. « Quand je suis arrivé à la mairie en 1995, nous étions moins d'une vingtaine. Depuis des familles se sont installées. Un commerce saisonnier de mai à octobre, un kiné, un agriculteur… Et il y a des demandes en attente pour des installations. L'an dernier, il y avait pas loin de 14 gamins scolarisés, on aurait presque pu rouvrir une école », indique le maire, Toussaint-François Simonpietri, également vice-président de la communauté des communes de l'Alta-Rocca. Un projet de lotissement est d'ailleurs en cours. Tout comme celui de l'assainissement avec des raccordements faits sur la station d'épuration de Tallano.

Deux communes aux destins liés tout de même… Altagène s'adossant à Tallano pour se développer. « Une légende dit que la chapelle Saint-Jean, construite sur le territoire d'Altagène, a été détruite dans la nuit pour être reconstruite sur celui de Tallano… On est proches, on avance de concert, chacun avec nos atouts ».Et ceux d'Altagène ne sont pas négligeables, surtout pour une commune relativement petite. On y fait de la réhabilitation du bâti ancien, du lavoir il y a six ans. Un plateau d'estive a vu l'installation d'un groupement pastoral, avec une bergerie, il y a deux ans et un producteur de fromage… En toute simplicité, sur ses valeurs, Altagène renaît… En bout de route géographiquement, le village a le potentiel pour que son développement ne soit pas, lui, en cul-de-sac… Et toutes les cartes n'ont pas encore été jouées !

Carghjaca (Cargiaca)

Situé à l’extrême nord-ouest du Tallanais, le village est bâti sur les

flancs d’une vallée encaissée où le Rizzanese se resserre en

gorge, donnant au relief des formes accidentées.

Le territoire, à la limite des anciennes pièves de Tallano et de Scopamena, présente des signes d’une certaine prospérité faite de l’exploitation des oliviers et de jardins aménagés sur de riches terres alluviales. Les maisons basses d’origine pastorale alternent le long de la

route avec des "Casone" aux façades ornées de corniches, corbeaux,

linteaux et balcons. En bas du village, les fondations de plusieurs maisons semblent dater du

XVe

siècle.

À l’est du village se dresse un rocher où, suivant la tradition, s’élevait

un château nommé Castellu Della Rocca. La magnifique église paroissiale, restaurée au

XVII

e siècle, est dédiée à l’Apôtre San Paolo. Elle

possède un élégant et haut clocher latéral à lanternon aux pierres de

granit appareillées avec soin.

Le cimetière,

situé au sommet

d’une longue

crête, offre un

vaste panorama.

Au nord de celui-ci, le hameau de

Zizzi devrait son

nom au général

Zizzoli qui, lors

d’une bataille, y

aurait enfoui un trésor.

Zoza

Ce village construit à flanc de coteau présente la particularité d’être

face au nord. L’environnement montagneux, bien que modeste,

réduit sensiblement en hiver l’ensoleillement du village.

Le village de Zoza abrite de grandes maisons allant du simple “caseddu” à la maison de maître crépie avec des balcons, en passant par l’étroite demeure en forme de tour. L’église Santa Margherita, avec son campanile, domine le village. A l’entrée du village, une croix en bois assez imposante, offerte par un artisan local, accueille les visiteurs. Au sud-ouest de la commune, un piton de 455 mètres nommé Punta

Di Casteddu doit son nom à une ancienne tour carrée dont on voit

encore les fondations. Les différents quartiers de Zoza, nommés

Mezza In Su ou Mezza In Ghjo, Correntino, Poggiolo, Mezza In Sopra,

Pretrajolo et Chjerchiaja, abritent de grandes et superbes maisons qui

présentent les variantes de

la région allant du simple

casseddu aménagé en

résidence d’été à la maison de maître crépie avec

des balcons en passant par

l’étroite demeure en forme

de tour. L’église Santa

Margherita, avec son élégant campanile latéral, élancé et ajouré, domine

les jardins en terrasses.

En venant de Santa Lucia, à

l’entrée ouest du village,

une croix en bois assez imposante vous accueille. Celle-ci offerte par

un artisan local, surprend par la présence d’outils suspendus (tenailles, marteau, échelle, clou...), lesquels évoquent la passion du Christ.

En aval du village, à proximité du barrage du Rizzanese, qui fournit près de 40% de la puissance hydroélectrique en Corse, se trouve un site de baignade.

Au niveau du petit parking se trouve un escalier qui permet de rejoindre une deuxième route : c’est à partir de cette dernière que débute un large chemin qui descend jusqu’au Rizzanese.

On rejoint la piscine naturelle qui se trouve à proximité du Ponti

Vecchju après seulement cinq minutes de marche environ.

L’accès n’est pas évident et on risque de glisser à cause de la végétation, et plus notamment à cause de la mousse.

Ce site de baignade est vraiment un très bel endroit : une piscine naturelle assez profonde, une petite cascade derrière le pont, de grandes plaques de granit

, ainsi que les vestiges d’un ancien moulin. Plus loin sur la gauche du pont, d’autres piscines naturelles plus au calme.

Laretu di Taddà (Loreto di Tallano)

Formant la partie occidentale de la piève de Tallano, cette petite

commune s’allonge sur 6 km entre la rive droite du Rizzanese et

les pentes des petites montagnes qui délimitent le Tallanais et le bassin du Baracci correspondant à l'ancienne piève appelée Petite Rocca.

Au centre du territoire communal, le lieu-dit Muratu semble être un

site romain. Plus au nord, en haut du vallon de Giaga, près de la limite

communale avec Fozzano, il existait un village nommé Altanaggia,

protégé par un château bâti au sommet de la Punta D’Arghja Vecchia

qui, du haut de ses 670 mètres, offre un panorama intéressant sur

toute la commune.

Le centre de l’agglomération est composé de très anciennes maisons

typiques, la plus ancienne datant certainement du Moyen-Âge. La plupart d’entre elles sont dotées de magnifiques linteaux, de porches élégants, de voûtes et de splendides portes.

L’église Santu Pietru, construite au début du siècle, remplace un édifice médiéval situé jadis au centre du cimetière qui possède une nef

soutenue par six

colonnes en pierre

de taille de 2 m 50 de

haut.

De Loreto, un sentier

permet de rallier à

pied Tallano. On franchit le Rizzanese par

le Pont de Piombatu,

formé de deux passerelles soutenues

par une pile de pierre.

Mela

Appelé traditionnellement Mela-di-Tallano, le village s’étire en longueur du nord au sud, sur une éminence.

Le point haut, au nord, surplombe des petites montagnes boisées de

chênes et de maquis. C’est un bel environnement verdoyant de pâturages et de cultures en terrasses qui compose ses abords.

Ce petit territoire est coupé au centre par la vallée du Fiumicicoli. Le

hameau de Foce di Mela, aux constructions étagées est situé à une vingtaine de kilomètres du village par la route contre 2 Km à vol d’oiseau.

Le village est constitué de quelques belles maisons anciennes de granit. L’église paroissiale présente un petit clocher carré surmonté d’un

lanternon. Dans le petit cimetière, en léger contrebas de la route,

apparaît le bas des murs des vestiges de l’ancienne église romane

Santa-Maria-Assunta. Pas plus hauts que les herbes au printemps, ils permettent de visauliser le plan et les dimensions de l'édific.

Sur la place du village, les mains expertes de Stéphane Deguilhem ont transformé un orme mort en un cheval de 2,50 mètres de haut !

Ulmiccia (Olmiccia)

Cette commune formant la partie sud-ouest de la piève de Tallano,

occupe la rive gauche de la moyenne vallée du Rizzanese. Son territoire, tout en longueur, est constitué d’une plaine où, depuis près de

deux siècles, la vigne occupe environ 35 hectares.

Entouré de belles oliveraies, ce village est bâti à flanc de coteau entre

330 et 380 mètres d’altitude.

À 800 mètres au sud-ouest du village d’Olmiccia, près du sommet

d’une de ses collines, existait le village de Frassetu, ruiné au

XVIe

siècle. Les cabanes de berger qui l’ont remplacé bénéficient d’un magnifique panorama.

Les différents quartiers sont nommés : Cori Vecchju, Cori Di Ghjaddu,

Ribba Tortone.

L’église Sant’Ippolito e San Cassianu, sanctuaire roman élevé au

XIVe

siècle a été réaménagée en 1896. Autrefois, la commune possédait 4 moulins, l’un d’entre eux, le “Risé”, fermé vers 1950, utilisait les eaux du Rizzanese.

Pieve de Carbini

San Gavinu di Carbini

San Gavinu di Carbini est une vaste commune qui s'étend de la

plaine à la montagne où l'on trouve San Gavinu et les hameaux :

Gualdariccio, Giglio, Sapara Maiò dans un environnement de forêts

de chênes verts et de châtaigniers et, en plaine littorale, les hameaux

de Gialla, Arragio

et Ribba, liés par

plusieurs siècles

de transhumance.

éparpillé sur une

vaste colline boisée, San Gavinu

renferme de vieilles maisons en

granit du

XVIIe

siècle.

De nombreuses

curiosités composent le territoire

de San Gavino :

Le menhir et

l'abri-sous-roche de Paccionitoli, la cascade du barrage de l'Ospedale...

Sur le Pianu Di I Stantari, subsistent plusieurs restes d'alignements de menhirs. Le site préhistorique du Casteddu Saliseu fut utilisé par les seigneurs Biancolacci pour s'y fortifier vers l'an 1 000

jusqu'au

XIVe

siècle.

L'église paroissiale d'origine romane possède des particularités dont

certaines restent encore énigmatiques. Le casteddu d’Araghju présente l’aspect d’une enceinte circulaire fortifiée de 40 mètres de diamètre.

Voir aussi : San-Gavino-di-Carbini

Carbini

Carbini, qui occupe le

haut bassin du Fiumicicoli, est composé d’un

ensemble de collines

assez verdoyantes dominées au Sud par la Punta

di a Vacca Morta et son

contrefort d’Accinto. En

arrivant par la route de

Sotta, vous rencontrerez

les hameaux récents de

Foce d’Olmo, de Noci,

puis d’Orone.

Au cours de son histoire, le village a beaucoup souffert : il fut entièrement rasé lors des incursions barbaresques et fut au cœur de la sanglante croisade contre les Giovannali,

un mouvement religieux réprimé au

XIVe

siècle.

L’église pisane de Carbini comporte

une nef unique, flanquée d’un campanile isolé au nord-est de l’abside. Une

seconde église de même style mais

plus petite, dédiée à San Quilico existait à côté de San Giovanni. On en voit

les vestiges au sol.

Selon la tradition locale, le campanile

de San Giovanni serait l’œuvre de

Maestro Maternato, l’architecte pisan

qui réalisa le pont du Rizzanese.

L'article de Wikipedia : Carbini

Livia (Levie)

Cette vaste

commune

s'étire sur une

longueur de

17 km, entre la

vallée du Rizzanese et le

Pianu de Levie

au nord, et la

montagne de

Cagna au Sud.

Elle se définit

de nos jours

comme le centre administratif de l'Alta

Rocca.

Né au

XVe

siècle du rassemblement de plusieurs villages, Levie en

garde, aujourd'hui encore, des quartiers bien définis où se trouvent

des bâtisses à l'architecture remarquable : Santa Cruci, au sud, A

Sorba, U Casonu à l'ouest, Castaldaccia, Insuritu, Pantanu au nord,

Ulmiccia et A Navaghja à l'est.

Comme tout l'intérieur de l'île, la seconde moitié du

XXe

siècle a

marqué un net ralentissement de l'activité de la micro région et du village.

Aujourd'hui, l'amélioration du réseau routier et des moyens de communication ont permis d'enrayer la baisse démographique.

Levie abrite le Musée de l'Alta Rocca.

La page Wikipedia : Levie ;

Zonza

Véritable carrefour de l’Alta Rocca, la commune de Zonza se singularise par une partie montagneuse qui égale en richesse la partie

maritime. Elle est un lieu de villégiature apprécié pour ses hôtels et

ses restaurants.

Construite en terrasse peu à peu depuis le

XVIIe

siècle, c’est en hauteur

que l’on trouve ses plus vieilles maisons de granit, bâties sur des

blocs rocheux qui dominent la vallée de l’Asinao au milieu des châtaigniers, des pins et des chênes verts. L’église Santa Maria Assunta, de

style néogothique, est bien différente de l’ancienne paroisse locale :

San Cesario, dont on voit encore les ruines à 800 mètres du village. La

chapelle romane Santa Barbara paraît plus ancienne.

Au nord, les aiguilles de Bavella composent un étonnant site de haute

montagne. Un arrêt au col permet d’admirer la couleur changeante

des grandes murailles rocheuses émergeant des pins laricio, et

l’âpreté du paysage. Un sentier permet aussi de rejoindre en une

heure le Col de Velacu. Au sud-est, vous atteindrez l’Ospedale en traversant la forêt domaniale. Une piste conduit aux bergeries du plateau de Luviu, témoins des transhumances d’autrefois qui empruntaient la vallée de Cavu.

Au Col d’Illarata, un point

de vue fantastique vous

permettra d’apercevoir

par temps clair, le Golfe

de Porto-Vecchio et la

vallée de l’Ortolo.

Zonza

possède une façade

maritime très prisée.

Situé à 2 km de Sainte

Lucie de Porto-Vecchio, le

golfe de Pinarellu abrite

de longues plages de

sable blanc bordées de

généreuses pinèdes.

La page Wikipedia : Zonza.

Pieve de Scopamene

Auddè (Aullène)

Aullène est un village de montagne de tradition pastorale dont le territoire s'insère dans la partie haute d'une vallée parallèle et méridionale à celle du Taravu.

Avec ses 850 mètres d'altitude, le village d'Aullène s'enroule autour de deux poghji (promontoire) dominés par la Punta d'Ariola, un sommet de 1449 mètres.

Les lignes de crête, dont le sommet principal Punta di Sistaja culmine à 1724 mètres, constituent les limites naturelles du village à l'est, au nord et à l'ouest tandis que le Col de la Tana borne le territoire au sud-sud-ouest.

Le Chiuvone, qui prend sa source sur le plateau du Cuscionu, marque la frontière nord-nord-est de la commune et longe le village avant de poursuivre sa course vers le sud-sud-ouest en direction du Valinco.

Le village d'Aullène, situé au cœur de l'Alta-Rocca, est fortement marqué par une vieille tradition pastorale avec les villages de Monaccia d’Aullène et Ghjanuciu au pied de la montagne de Cagna. Il n’est pas rare de retrouver les mêmes familles dans les trois villages.

Dans l’église paroissiale Santu Nicolau, la chaire à prêcher du XVIIIe siècle en menuiserie sculptée est classée auprès des Monuments historiques.

À la chapelle rurale Santu Antiochu on peut assister, chaque premier dimanche du mois d'août, à la représentation du Saint en procession depuis l'église, célébrant ainsi la "Transfiguration" tout en contribuant à la fête du village qui fut jadis l'une des plus importantes foires aux bestiaux de Corse.

Au nord-est du centre du village, au lieu-dit "Castellare" se trouve un petit sommet sur lequel fut érigée, probablement au XIe siècle, une place forte. On accède à l'emplacement du château par les vestiges d'un fort ancien escalier de pierre, une vraie curiosité !

En contre-bas du « Castellare", sur le dôme planté de châtaigners autour duquel s'enroule une partie du village "Campanaju", aurait été construit au XIIIe siècle la place forte de Sinucello Della Rocca, celui qui parvint un très court temps à unifier l'île dans sa presque totalité.

Surbuddà (Sorbollano)

Le village est bâti sur le flanc d’un coteau bien orienté au midi. Il se

compose de 9 quartiers : Casi Subrani, Costa Di Soli, Valdarello, Matelot, Poghju, Chedi

Anghjulellu, Chedi

Filippi, Chedi Bartolo et Chedi Petru

portant les patronymes des premiers habitants.

Au sud et en dessous de l’église, le

quartier médiéval

de Contra Paisolu

renferme les plus

anciennes maisons du village.

L’église paroissiale Sant’Andrea est dotée d’un haut clocher et remplace un ancien édifice roman de taille plus modeste. La tradition nous conte que

celle-ci aurait dû être construite en dehors du village, et qu’un soir,

des boeufs auraient porté les pierres au centre du village, à son

emplacement actuel.

La fontaine de granite blanc est très élégante.

De merveilleuses terrasses sont couvertes de jardins potagers. Cette

verdoyante commune, composée de collines entrecoupées de nombreux vallons, est dominée au nord par plusieurs sites accidentés.

Elle renferme également une route sinueuse s’élevant parfois en corniche au-dessus du Rizzanese et du Codi. De nombreux sentiers bien

tracés vous permettront de parcourir les paysages de ce beau village.

A Sarra di Scupamena (Serra di Scopamene)

Le territoire communal s’étend tout en longueur et propose une

très grande diversité de reliefs et de paysages.

Au sud, il se développe au-delà du Rizzanese qui arrose la commune,

au nord à une quinzaine de kilomètres, il renferme la haute et étroite

vallée du Codi. L’intersection des deux cours d’eau formera la retenue

du barrage. Le village de Serra comporte trois hameaux, celui d’Acqua

Fritta, de Vangonu et celui de Chiesa. Tous trois renferment de belles

maisons en granit, d’architecture altière.

Le moulin situé à l’entrée du village offre un excellent témoignage du

passé castanéicole de la région. Le quartier de Chiesa, qui constituait

le village jusqu’au

XIIIe

siècle et renferme l’église San Niculao, offre un

vaste panorama sur la vallée du Rizzanese. L’église est dotée d’un clocher carré à créneaux et d’une façade honorant Saint-François d’Assise

par des scènes de sa vie en fer forgé. Elle possède aussi un bénitier en

marbre en forme de calice datant de 1677, une statue de Saint Antoine

en marbre blanc et six vitraux représentant St Nicolas, une Vierge à l’enfant, St Pierre, St Joseph et St Jacques. Face au village, se trouve la

Punta di Cuciurpula (1 164 m) connue pour son casteddu du 13-16e

siècle

qui a fait sa renommée. Ce sommet granitique aux trois pointes, très

caractéristiques

dans le paysage

avec ses amas de

blocs, ses tafoni,

ses abris sous

roche, ses charbonnières qui

attestent vraisemblablement de l’occupation de ce site

par les hommes

préhistoriques et

plus récemment

par les éleveurs et

les résistants.

Zerubia

En dessous de Serra-di-Scopamene , à l'ouest de Quenza , au-dessus de Sainte-Lucie-de-Tallano, Zerubia compte dix fois moins d’habitants qu’il y a 100 ans.

C’est le plus petit village de la Communauté de Communes.

Situé à 815 mètres d'altitude, Zérubia est entouré de montagnes couvertes de châtaigneraies. La crête occidentale est traversée par la route au col de la Tapa (975 m). Le Rizzanese, le Chiuvone et le Baraci sont les principaux cours d'eau qui traversent la commune de Zérubia.

Datant du 15ème siècle, le village comporte plusieurs fours à pain, des séchoirs à châtaignes… Ce village possède 19 bâtiments inscrits au registre des monuments historiques. Perchée sur un plateau à 820 mètres, l'église Santa Trinité domine l'ensemble des maisons.

Des bergeries sont encore là, vestiges d'un passé pas si lointain pourtant. Le pastoralisme qui fut sa richesse y est encore pratiqué. Jadis, Zérubia entretenait des relations pastorales traditionnelles avec Pianotolli-Caldarello.

Au mois d'août, le village organise un grand bal puis une fête des enfants et enfin un grand repas convivial sur la place du village.

Quenza

Quenza s’étale sur un important territoire. À l’ouest le plateau du

Cuscionu, coupé de petites vallées, au nord et à l’est de hauts

sommets dont la chaîne de Bavella et ses célèbres Aiguilles de granit

rouge, au nord-ouest l’Incudine.

De nombreux cours

d’eau torrentiels, fontaines et sources drainent

des paysages grandioses. C’est une nature

variée et sauvage qui

reçoit nombre de randonneurs et de montagnards.

La forêt de Bavella comporte de superbes peuplements de et chêne-vert et accueille une

réserve de mouflons,

tandis que le plateau du

Cuscionu qui recevait de nombreux bergers venus transhumer, abrite

un parc à cerfs.

Le village regroupe des maisons de pierre au cachet très particulier,

comme la maison du

XVIe

siècle avec son piumbatoghu sur le pignon,

la tour de défense de la même époque ou le château Florentin

avec sa tour crénelée. En contrebas du village, la chapelle

romane Santa Maria, datée de l’An Mille est classée monument historique. L’église paroissiale St Georges présente en façade quelques

blocs de serpentine verte d’origine romane.

Quenza, la terre des Seigneurs privilégie le naturel

Corse Matin, 20 août 2012

Quenza, un paradis au cœur de 10 000 ha d'une nature grandiose.

Dès neuf heures, sous un soleil déjà ardent, jeunes et moins jeunes étaient tous sur le pont, ou plutôt sur la place de l'église pour une journée chaleureuse. Les chasseurs rentraient d'une battue fructueuse. Une ambiance idyllique pour un village où le sens de la fête n'est pas un vain mot.

Les générations passées se souviennent d'ailleurs de la discothèque où venait danser tout l'Alta-Rocca. Elle a disparu, mais l'esprit est resté ; celui d'une convivialité contagieuse. Visiblement heureux de se retrouver, les habitants ne manquent pas d'enthousiasme quand il s'agit de mettre en avant les charmes de leur village…

Et de charme, cette magnifique commune de la terre des Seigneurs n'en manque pas. Avec un véritable cadeau des dieux, ce patrimoine naturel inestimable que le maire, Antoine-Sylvestre Pietri aimerait tant mettre en valeur. Car si du point de vue architectural et du patrimoine religieux notamment, Quenza a été gâtée, ses 10 000 hectares de superficie, domaine de chasse majestueux, englobant les plus beaux sites de Corse avec le massif de Bavella et le plateau du Cuscionu sont un luxe naturel. « Et ce qui nous tient vraiment à cœur c'est le développement d'une vraie dynamique autour des sports nature, comme le ski de fond, les raquettes et randonnées, sur le plateau. Pour qu'il revive. Dans les années 60, l'ambiance était phénoménale… La structure refinancée est désormais ouverte, pour l'instant avec un agent du PNRC, mais il y a un vrai potentiel à mettre en avant, en préservant des emplois locaux ».

Un rêve pour le maire qui serait évidemment un complément économique pour les 150 habitants vivant à l'année sur la commune. Village déjà dynamique avec pas moins de trois sociétés de TP, un commerce à l'année, un hôtel renommé et plusieurs bars et restaurants, gîte, un atelier de sculpture etc. Plusieurs éleveurs perpétuent la tradition avec une charcuterie savoureuse notamment. Le premier parc à cerfs pour la reproduction est aussi sur la commune… « Nous voulons faire rayonner tout ce potentiel… »

La commune qui possède désormais sa nouvelle station d'épuration et travaille à son réseau d'assainissement, peaufine ainsi également ses atours avec une réfection prochaine de ses deux lavoirs et quatre fontaines… Des projets à la hauteur de toutes ces richesses qui font Quenza. Avec la plus belle, celle du cœur de ses habitants.

Avretu et Bonifaziu

Avretu, toujours utilisé sans l'article défini en corse, fait référence à la zone de plaines située au pied de la Cagna sur les actuelles communes de Figari et de Sotta, s'étendant au nord jusqu'à la Cagna, à l'ouest jusqu'à Roccapina, au sud jusqu'au massif de collines de la Trinité qui le sépare de l'arrière-pays de Bonifacio et à l'est jusqu'aux abords de Porto-Vecchio. Avretu (ou le Freto) correspond à l'ancien canton de Figari (qui a existé entre 1973 et 2015). Cette micro-région comprend d'est en ouest, les communes de Sotta ; Figari ; Pianottoli-Caldarello ; Monacia-d'Aullène.

Son tissu d'habitat est principalement constitué de petits villages et hameaux pastoraux éparpillés dans la plaine, vestiges de la transhumance d'autrefois entre le Freto et l'Alta Rocca, en particulier la piève de Scopamène.

"Avretu" est le nom corse le plus usité pour désigner cette microrégion, comme en témoigne l'existence de la revue locale A Pian d'Avretu (créée en 1991) et du

groupe de polyphonies Avretu, tous deux fondés par des habitants de la région.

Cependant, cette orthographe ne fait pas consensus.

On relève également quelques occurrences des formes aphérésées Fretu et plus rarement Frettu. La première est à rapprocher de la graphie toscanisée la plus répandue, Freto, ancienne pieve, attestée dès le XIVe siècle dans les écrits du chroniqueur Giovanni della Grossa.

On peut rapprocher l'origine du nom de cette micro-région par le sens latin du mot fretum qui signifie bras de mer, détroit, plus précisément originellement, endroit où les eaux bouillonnent, sont agitées. Cela correspond bien à la situation géographique des lieux à l'extrême-sud de la Corse et au caractère périlleux des Bouches de Bonifacio.

L'expression "Pian d'Avretu" (où pian est issu de l'apocope du mot piana signifiant "plaine") décrit un périmètre bien plus large et sert encore aujourd'hui pour

désigner la plaine située entre Monacia-d'Aullène et Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio.

Désertée des suites du paludisme et des incursions barbaresques, elle n'est déjà plus mentionnée à la fin du Moyen âge.

Le territoire correspondant se repeuplera progressivement à partir de la fin du XVIIIe siècle par la sédentarisation de bergers originaires des pièves de Carbini et Scopamène.

Pieve de Bonifacio

Bunifaziu (Bonifacio)

La ville de Bunifaziu est située à l'extrême sud de la Corse. La Sardaigne n'est qu'à 14 km, distance qui constitue le détroit de Bonifacio. La ville est bâtie sur une presqu'île d'environ 1500 m de longueur sur 200 m de largeur, rattachée à la terre par l'isthme de Saint Roch. La ville est scindée en trois parties : La Haute Ville, La Marine et les alentours (la campagne).

La Haute-Ville a été conçue sur la presqu'île de calcaire et de nombreuses habitations surplombent les falaises.

La haute ville

Bonifacio, la Cité des falaises est entourée de fortifications qui ont protégé au fil des siècles la haute ville des attaques des assaillants.

Pour accéder à la citadelle de Bonifacio depuis le port, deux possibilités s'offrent aux visiteurs par les anciens pont-levis. Par la route ou à pied par la montée Rastello puis la montée Saint Roch, les visiteurs atteignent le pont-levis de la Porte de Gênes, construit en 1588.

La haute ville offre des points de vue imprenables sur les falaises de calcaire rongées par la mer, le "Grain de Sable", les bouches de Bonifacio et la Sardaigne juste en face.

A travers les ruelles étroites surplombées de nombreux aqueducs, les hautes maisons aux façades blanches se dressent à l'infini et nous plongent dans les vestiges d'un passé millénaire. En période de siège, les aqueducs servaient à recueillir et à acheminer les eaux de pluie vers la Cisterna, la réserve en eau potable.

Plusieurs églises parmi lesquelles Sainte Marie Majeure, principal et plus ancien édifice de Bonifacio, Saint Dominique, Saint François ou Saint Jean-Baptiste témoignent de la profonde piété des bonifaciens, toujours présente lors des processions religieuses des différentes confréries pendant la semaine Sainte.

La Maison du Podestat, ancienne demeure qui représentait l'autorité de la république de Gênes dans la ville, la Maison qui hébergea Bonaparte en 1793 dans la rue des Deux Empereurs, Charles Quint et Napoléon Bonaparte, les couvents, les phares ... nombreux sont les monuments à visiter.

L’Escalier du Roy d’Aragon, visible depuis la mer est situé à l’extrémité sud du promontoire, les Jardins de Carotolla, les arches de l'Archivolto ... sont autant de lieux à découvrir.

La Marine dispose d'un port de commerce hébergeant les plaisanciers et permettant d'accueillir de nombreux bateaux. On peut notamment embarquer pour les îles Lavezzi.

A voir sur le site :

De nombreuses promenades et randonnées autour de Bonifacio.

Et la galerie photo.

Figari

Munaccia d'Auddè (Monaccia d'Aullène)

Sotta

Piannottuli Caldareddu

Pieve de Porto Vecchio

Conca

Bavedda (Bavella)

Lecci

Portivechju

Sari Sulenzara

Prunelli (ou Pruneddi)

Le Prunelli occupe la vallée du fleuve éponyme. Il culmine au Monte Renoso (2 352 m) et a pour capitale Bastelica.

Le Prunelli désigne l'ensemble des territoires situés dans le bassin versant du fleuve Prunelli, c'est-à-dire l'ancienne pieve de Sampiero (région de Bastelica), à laquelle sont ajoutées les communes de Pietrosella et Coti-Chiavari ainsi que la partie littorale des communes de Grosseto-Prugna (Porticcio) et Albitreccia (Molini), toutes d'anciennes terres de transhumance hivernale des habitants de la vallée du Taravo.

La région du Prunelli désigne, en descendant vers la mer, les territoires des communes de :

- Bastelica (Basterga)

- Tolla (Todda)

- Ocana (Òcana)

- Cauro (Cavru)

- Eccica-Suarella (Èccica è Suaredda)

- Bastelicaccia (A Bastirgaccia)

- Pietrosella (Pitrusedda)

- Coti-Chiavari (Coti è Chjàvari).

Pieve de Cauro

Bastelica

Bastelica ouvre en grand la porte de ses beaux quartiers

Publié le samedi 18 août 2012

Ils nous ont remis les clés. Nous ont confié leur village comme on donne son cœur. Ils nous ont remis les clés de leur fief, un bastion noble. Avec des quartiers où les habitants vivent dans des espaces ouverts les uns sur les autres.

Ils nous ont montré la route. D'un village où le patrimoine architectural scelle, à chaque détour, l'itinéraire historique d'un héros, Sampiero Corso.

Ils nous ont ouvert les portes, les habitants de Bastelica. D'un même pas. En tête, leur maire, Jean-Baptiste Giffon, premier magistrat d'un village de montagne où il faut concilier écoute et détermination. Bastelica, village perché à 800 m d'altitude, justement récompensé cette année. Honoré par le congrès national des élus de la montagne qui viendra y asseoir ses réflexions les 26 et 27 octobre prochains. 350 congressistes y sont attendus.

« Mon combat quotidien ? Maintenir les services de proximité, poste, école, services médicaux d'autant que la commune assure de multiples compétences, adduction d'eau potable, assainissement, déneigement avec le conseil général, gestion de la station de ski, action sociale… »,énumère le maire.

Mais le jeu en vaut la chandelle. Car la commune qui s'étend sur 12 500 ha possède une situation privilégiée au centre de l'île à 35 km du bassin de vie ajaccien. Centre de gravité encore plus vrai depuis la réfection en 2011 de la route qui descend le col de Scalella.

La vie du village repose sur un triptyque : agroalimentaire, tourisme, éducation. « Nous avons créé un centre d'immersion linguistique, avec des thématiques plurielles, qui servira de classe de découverte pour les écoles de Corse et sera opérationnel au premier semestre 2013 ».

En projet encore, une station d'épuration toute neuve début 2013 avec les réseaux afférents (pour un coût de 5 millions d'euros), l'élaboration d'une carte communale dès la rentrée ; de nouveaux investissements pour la station d'Ese ; la restauration de l'église.

Ils ont nous ont remis les clés, les habitants de Bastelica. Nous leur avons rendu, une fois notre visite terminée. Mais nous avons gardé un peu de leur cœur. Comme un supplément d'âme.

Bastelicaccia

Cavru (Cauro)

Cuttoli Curtichjatu

Ocana

I Peri

Tolla

Balagna

La Balagne correspondait aux cinq pièves suivantes :

Tuani, avec sept villages, parmi lesquels Belgodère, Occhiatana, Speloncato ;

Aregnu, qui contient seize villages, dont les principaux sont : Corbara, Monticello, Sant'Antonino et Santa-Reparata ;

Sant'Andria, qui renferme cinq villages dont Feliceto ;

Pino, dans laquelle se trouve Montemaggiore, village riche et bien peuplé ;

Olmia, où se trouvent les villages de Calenzana et de Moncale.

Pieve d'Olmia

Calvi

Un peu d'histoire

Calvi (le nom viendrait de "Calvo”, du latin "chauve", ou bien de “Sinus Casalvi” voulant dire baie, ou peut-être encore de “Cales”, ville de Campanie) s'est construit sur la Punta San Francesco, entre le golfe de la Revellata et le golfe de Calvi. C'est dans la deuxième moitié du XIIIe siècle qu'a été édifiée la Haute ville, à l'est de la Punta San Francesco. Selon la légende d'Ugo Colonna, existait au Moyen Âge « Cordovella, ville fortifiée, bâtie à l'endroit où est aujourd'hui Calvi ».

Calinzana (Calenzana)

La commune de Calinzana est la plus étendue de Haute-Corse (183 km2). Elle s'étend jusqu'à la mer, avec la plage de Crovani et vers la montagne : les sommets de a Muvrella (2 148 m), du Capu di u Carrozzu (2 139 m), du capu Ladroncellu (2 145 m) et du Monte Corona (2 144 m) sont sur le territoire de la commune, de même que le vallon du Marzulinu. Elle comprenait même au XIXe siècle Galeria, la vallée du Fangu, Mansu et Moncale. La ville s'est développée autour du quartier de Torra. A l'extrême-nord-est, au milieu des oliviers, Santa Restituta abrite une châsse renfermant les reliques, un magnifique baptistère et une statue en bois polychrome de la "Santa".

Dans le village, la pro-cathédrale San Biasgiu a été construite entre 1691 et 1714.

Pieve de Sant'Andria

I Catteri (Cateri)

Cerné d'oliviers et de cultures en terrasses, Cateri (en corse, I Cateri signifie littéralement "les portails") présente des ruelles pavées et des passages voûtés. Son église Santa Maria Assunta (XVIIe siècle) dite aussi Notre-Dame des Anges, est assez originale : elle est dotée d'un clocher absidial à arcades unique en Corse et d'une haute coupole hexagonale surmontée d'un lanternon. Il semble que ce soit à partir des plans de la cathédrale Saint-Pierre de Rome qu’elle a été construite. On peut y voir deux tableaux du XVIIe siècle particulièrement remarquables.Avapessa

Avapessa, un village riche de ses terres

Par: Manon Reinhardt

Publié le: 16 août 2021

Dans: Corse Matin

Situé en Haute-Balagne et au cœur de la plaine de Reginu, Avapessa est un petit village qui s'étend sur 330 hectares. Ce sont 80 habitants qui y vivent toute l'année.

Entre terre et mer, ce lieu que l'on appelait autrefois Acqua Spessa abrite de nombreux secrets. En effet, le village s'est construit sur une vaste oliveraie séculaire.

Au rythme des siècles, la tradition de l'oléiculture a toujours été ancrée dans les gènes de cette commune rurale qui s'est dotée d'un moulin moderne. Fort de son huile d'olive produite sur place, Avapessa est en vérité un immense paradis vert. L'élevage ovin y est aussi tout aussi important.

Et ce village balanin offre encore bien des merveilles. Sur trois hectares de terrain, locaux comme touristes peuvent explorer le jardin botanique de Robert Kran.

Passionné par les arbres fruitiers, il propose des visites guidées, des stages d'apprentissage autour de la conservation et traitement des agrumes ainsi que des formations sur les méthodes de culture. Il s'agit d'une véritable expérience sensorielle.

La gourmandise reste le maître-mot. Ce jardinier dont la recherche a duré de nombreuses années souhaite transmettre, dans le respect de l'écosystème, le plaisir de récupérer les fruits directement sur leurs arbres. Une culture traditionnelle qui constitue une grande richesse pour ce petit village.

Dans les années 1970, Avapessa s'est lancé le défi de la modernisation. L'objectif était de mettre en place une politique de tourisme vert afin d'attirer les visiteurs.

C'est alors que de nombreux établissements ont fait leur apparition au sein de la commune. Gîtes ruraux, restaurant communal, camping à la ferme, le village offre désormais une belle attractivité.

Le clocher de l'église paroissiale Santa Maria qui surplombe les habitations fait également grandement partie de son patrimoine rural. Ses olives et ses parfums de nature demeurent cependant ses principaux atouts.

Nesce (Nessa)

Aux portes de la haute Balagne, entre châtaigniers et oliviers à Nessa

Par: Manon Reinhardt

Publié le: 20 août 2021

Dans: Corse Matin

Situé dans la vallée du Reginu et à la frontière du Parc naturel régional de la Corse, Nessa est un village discret mais riche de ses charmes. Il fait partie des 19 communes du canton de Belgodère, dans l'ancienne pieve de Santo Andrea. Un petit coin de paradis où le tourisme n'est pourtant pas très important. C'est dans un paysage à couper le souffle que la commune a été construite, entre châtaigniers et oliviers, à 350 mètres d'altitude.

Une centaine d'habitants y vivent à l'année et rendent ce village convivial.

Ici, les locaux se retrouvent quotidiennement dans les endroits emblématiques comme l'église paroissiale Saint-Joseph et apportent une grande harmonie. Avec son hameau surplombé par les sommets, Nessa est un lieu typique de la Corse. établi au creux du versant, le village compte parmi ses voisins les communes de Speloncato et de Feliceto.

Au cœur du site, des ruelles pittoresques ornées de pavés. Nessa a la particularité d'abriter certaines maisons où les roches sont toujours apparentes. Un lieu idéal pour trouver quiétude et tranquillité. De nombreux parcours de randonnée pédestre démarrent et passent dans cette commune où la végétalisation est généreuse. Notamment, les amateurs de marche peuvent réaliser une grande boucle jusqu'à Pioggiola, dans le Guissani.

Nessa porte également un petit bout de l'histoire insulaire. Don Gregorio Salvini, historien et l'un des pères fondateurs de l'Université de Corse, est né dans ce village en 1696. Auteur du livre La Giustificazione delle Rivoluzione di Corsica, il est devenu par la suite le mentor de Pascal Paoli. Sa tombe se trouve au pied de l'église du village.

Cette commune balanine s'impose comme un véritable havre de paix.

Pieve d'Aregnu

Aregnu (Aregno)

Le village d'Aregnu (570 hab., 930 ha), 12 km au SO de L'île-Rousse. est surtout réputé pour son église classée de la Trinité, polychrome et ornée de fresques et de sculptures, à toit de lauzes (teghje), ainsi que pour ses vergers d'orangers et de citronniers, et pour ses amandiers (foire annuelle).

Curbara (Corbara)

Curbara est l'une des cinq communes du canton de L'île-Rousse ou bassin de vie de L'île-Rousse qui comprend les autres communes de L'île-Rousse, Corbara, Monticello, Pigna, et Santa-Reparata-di-Balagna.

Curbara faisait partie de la piève d'Aregnu devenue pieve de Sant'Angelo jusqu'à la Révolution puis fut le chef-lieu du canton d'Ile-Rousse de 1789 à 1828.

Lavatoghju (Lavatoggio)

Le village est bâti sous le col de Salvi (509 m) qui le sépare de la commune de Montegrosso. Il est aujourd’hui, avec son hameau de Croce, résolument tourné vers la plaine d’Aregno, alors qu’à l’origine, les premières constructions se sont développées sur le mont Bracaghju, surveillant la plaine de la Figarella (pieve di u pinu) et dominant le fertile plateau de la Stella.

L’existence du village de (Lavatoio) Lavatoghju est attestée dès le XVe siècle. Il fait partie de la pieve d’Aregno.

A voir : le lavoir sous l'église, la chapelle San-Cervone, édifice roman situé au cimetière, originellement village médiéval disparu, l'église paroissiale Saint-Laurent, située au coeur du village ou encore la chapelle Notre-Dame de la Stella, au pied du mont Bracaghju, à la croisée des chemins entre Occi, Lumio et Lavatoggio. Les bases du château du seigneur de Bracaghju, perché à 556 mètres d'altitude, sont toujours visibles.

Lumiu (Lumio) et Oggi (Occi)

Ce beau

village, situé à mi-chemin entre L 'ile Rousse et Calvi,

surplombe la baie de Calvi.

Il s'étale en belvédère face

au golfe de Calvi, avec ses maisons à arcades et ses ruelles abruptes et voûtées.

Au centre du village,à l'extrémité‚ d'une place surplombant la route

nationale, s'élève l'Eglise St Antoine construite en 1590. Devenue trop petite pour

abriter la paroisse, elle fut transformée en

confrérie.

Une nouvelle église fut construite par les villageois eux-mêmes: l'Eglise paroissiale Ste Marie.

D'un baroque dépouillé, elle date de 1800. L'actuel clocher en pierres de taille, haut de 36m, date de 1880.

Santa Reparata (Santa Riparata di Balagna)

Santa-Reparata-di-Balagna est l’un des plus grands villages de Balagne. Il est situé un peu au-dessus de L’Île-Rousse et offre un magnifique panorama sur la côte ainsi que sur les

montagnes en toile de fond.

Depuis le XIXe siècle, la commune ne possède plus de façade maritime, celle-ci ayant été cédée à la commune de L'Île-Rousse pour sa création en 1825.

Santa Reparata est séparée de sa voisine Corbara à l'ouest par un petit chaînon montagneux dont le plus haut sommet est Cima Sant'Angelo (562 m - Corbara) et à l'est, de Monticello

par la colline de Sainte-Suzanne (337 m - Monticello).

Au sud, son territoire occupe une infime partie de la plaine du Regino jusqu'au lac de Codole qu'elle partage avec Feliceto et Speloncato et dont elle possède la majeure partie.

La commune est centrée autour de l'église paroissiale Santa Reparata, située à une altitude de 267 mètres, et comprend les hameaux de :

U Poghju, le plus important de la commune, à proximité de l'église paroissiale ;

Alzia, à l'ouest de Poggio, le plus haut de la commune à 330 mètres d'altitude et où se trouvent deux des trois réservoirs en eau de la commune ;

San Bernardinu à l'est et en contrebas du Poghju, composé de quelques maisons et la chapelle San Bernardinu sur la route de Monticellu. S'y trouve le troisième réservoir en eau du village ;

Palmentu, situé à 500 mètres au nord-ouest du Poghju ;

Occiglioni, groupé autour de l'église San Roccu, au nord de Palmentu ;

I Palazzi, hameau de construction récente situé en plaine.

Poghju

Le hameau du Poghju est bâti à 267 mètres d'altitude, sur une arête montagneuse orientée d'est en ouest.

Il est entouré d'oliviers. Le bas du hameau se situe au carrefour des routes D 13 et D 263 où se trouve l'église paroissiale Santa-Réparate.

Les habitations aux murs enduits, aux façades austères et aux toits recouverts de tuiles rouges, sont alignées sur la crête, jusqu'au hameau de San Bernardinu. Il domine le hameau de Palmento.

Palmento

Hameau situé au nord-ouest, entre le village et Occiglioni, en contrebas de ceux-ci, sur la route D 263.

Son nom vient des anciens pressoirs à vin qui y étaient installés et qui par la suite, ont été remplacés par des fabriques d'huile.

Une dernière de ces fabriques est visible dans une maison ruinée près de la chapelle de A Nunziata située en bordure de route.

Palmentu est un antique hameau composé de quelques maisons de maître et d'habitations enserrées autour d'une remarquable tour médiévale ruinée, millénaire selon les dires.

On y circule à pied dans des venelles, sous de remarquables et longs passages voûtés.

Au numéro 16, sur le linteau de granit au-dessus de la porte est gravé « 1797 ». Un peu plus loin, est une fontaine traditionnelle.

Occiglioni.

Hameau situé au nord-ouest de la commune, sur la route D 263.

Autrefois un village, il aurait été construit à l'emplacement de l'ancienne cité d'Agilla selon les historiens locaux.

Le bâti est ancien, les maisons groupées autour de l'église paroissiale San Roccu et de son étroite placette.

On y circule difficilement en automobile dans des ruelles étroites et pavées, avec des passages sous voûte. Sur le linteau de granit au-dessus d'une porte est gravé « 1825 ».

L'Isula (Île-Rousse)

L'Île-Rousse: les îles de la Pietra regorgent de trésors historiques

Par: Stéphane Pergola

Publié le: 22 octobre 2022

Dans: Société / Patrimoine

Lorsque les promeneurs se baladent sur les îles de la Pietra, à L'Île-Rousse, ils n'imaginent peut-être pas les trésors historiques qu'elles renferment. Depuis les différentes campagnes de fouilles archéologiques des années 1980 à nos jours, le passé préhistorique se précise hautement grâce aux travaux initiés par Michel-Claude Weiss. Avant d'arriver sur ce site, longeant la route, les plus anciens pourraient se souvenir de la bâtisse du poids public.

Elle se trouvait à l'entrée de L'Isula Grande, île de la Pietra, entre les actuels Brasserie du Port et Hôtel de la Pietra. Elle fut construite à la fin du XIXe siècle par les Ponts et chaussées et détruite vers 1960. C'était une maisonnette de forme carrée qui disposait à l'arrière d'une petite dépendance. Au pied de la façade principale se trouvait le pont-bascule dont l'usage était essentiellement agricole : pesée des charrettes de foin, paille, etc.

La maison Santini

Sur l'îlot de Saletta, le premier en venant de la ville, une des trois redoutes génoises, celle à l'est, a servi de base à la construction à la fin du XIXe siècle d'une maison. Il s'agit de celle de Giovan Simone Santini, capitaine de port, originaire de Canari, dont le descendant direct est notre concitoyen Gérard Martinetti, agent immobilier à la retraite. Par la suite, cette bâtisse est devenue le restaurant l'Abri des Flots.

Le port et la tour

En continuant notre parcours, notre regard s'arrête au pied de la tour génoise où se trouve de nos jours un parking au bord de l'eau. Autrefois, les blocs de porphyre extraits de ce site à partir de 1840 ont servi à construire les fondations de la jetée de la Punta Tonnina. Celle-ci constituait le premier quai du port de la cité paoline.

Illustrations © Service historique de la Défense - cote 24 S 3

La tour a été construite en 1531 selon les recommandations et le suivi du commissaire génois Sebastiano Doria. Elle était gardée par deux soldats qui étaient payés en pain par les habitants de Santa Reparata, Monticello et Corbara. à l'est de cette tour, se trouvait une batterie dont le mur d'enceinte avait une forme quasi-stellaire. Les vestiges de celle-ci étaient encore attestés en 1873 sur le cadastre napoléonien.

De forme ronde, haute d'environ douze mètres, la tour se divisait en deux parties : en bas, le lieu de vie avec une petite caserne extérieure et en haut, le poste de guet pour les gardiens. Sa porte d'entrée au sud a été bouchée. Projet commun de la municipalité de Pierre Pasquini et de la Drac, cette tour a été rénovée entre 1974 et 1977.

La chapelle

Située entre la tour et l'hôtel de la Pietra, plus aucun élément visible ne laisse penser que se dressait la chapelle de Sant'Agata. à l'époque pisane et génoise en Corse, cet édifice s'élevait sur l'île de la Pietra à l'est, alors territoire de Santa Reparata di Balagna. D'après l'étude de l'archéologue Geneviève Moracchini-Mazel, elle a été probablement construite au tout début du XIe siècle. Elle se situait sur un replat en contrebas de la tour génoise. La nef de cet édifice mesurait huit mètres environ. Elle semble appartenir à l'abbaye de la Gorgone en Toscane, car en 1482 encore, elle était confirmée dans la propriété de la principale crique de pêche de l'Isola d'Oro et ses revenus reconnus au curé piévan de Santa Reparata, qui était déjà en 1095, propriété de la Gorgone. Elle disparaît probablement durant le XVIe siècle quand les Génois occupent militairement les îles.

La villa Gregorj

Nous voici maintenant devant l'hôtel de la Pietra inauguré en 1960. En 1840, à la place de cet hôtel, les services des Ponts et Chaussées avaient bâti un grand logement pour les ouvriers qui ont construit le port de L'île-Rousse. Grande bâtisse acquise vers 1856 par les frères banquiers Gregorj, Louis, Vincent et Jacques qui la transforment en villa. Les banquiers possèdent cet îlot et celui de Saletta. Ils sont propriétaires également d'un terrain de neuf hectares et demi situé sous le sémaphore à Fornole. Ces propriétés appartiennent par succession à leur descendante directe Jeanne Gregorj (1899-1998) épouse de Jean Glaenzer (1897-1969), très riche négociant en art. Le couple Glaenzer n'eut pas d'enfant, mais sa fortune a été léguée à quelqu'un qui ne fait pas partie du cercle familial : Christophe Dalmasso. Fin tragique pour ce dernier car il fut assassiné mystérieusement en 2003.

La villa Gregorj devient en 1884 un lazaret pour les malades du choléra puis en 1893, la fromagerie de Louis Rigal. Elle fut rasée en 1958 par la SETCO afin de construire l'hôtel.

La douane

Par ailleurs, il faut signaler que l'administration douanière avait installé, au pied du phare, dans l'anse de Funtanaccia, un poste abri à la fin du Second Empire. Si la douane se trouvait dans la vieille ville, il fallait bâtir un poste abri dans cette anse, qui forme un port naturel, afin de surveiller l'entrée du port.

Devant cette maisonnette, une cale de débarquement fut aménagée.

Le phare